«Criticaron a Corazones de Los Prisioneros porque no tenía el nervio contestatario, pero lo tenía, sólo que de un modo brutalmente estampado en lentejuelas y lamé».

Era una época difícil pero había epifanías, momentos de descubrimiento, minutos en los que algo nuevo cobraba forma ante mis ojos y mis oídos. Eso era el pop para mi desde niño. Una experiencia espiritual, el suave cepillo que lustraba mis sentidos y me empujaba a escuchar una y otra vez una canción, ver su video, quedarme contemplando su carátula, tratando de adivinar qué sucedía en la realidad lejana y paralela en donde se facturaba esa pieza mágica de música, en qué estarían sus ejecutantes, cómo decorarían sus habitaciones, dónde compraban su ropa, quién les coloreaba el pelo. Los impermeables de Human League en el video de “Don’t you love me”, el peinado de Desireless en “Voyage voyage”, la mansión de Tomas Dolby en “She blinded me with science”, el bar de Frankie Goes to Hollywood en el video de “Relax”. Todo esto transcurría en mi pieza, dominada por un gran collage de fotocopias coloreadas por mi mismo de las fotos que Pierre et Gilles hicieron de Vince Clarke y Andy Bell para el librito de las letras de canciones de Wild! El pop como el camp, es un estado religioso más que una mera pieza musical, una comunión mística de elementos disímiles y arbitrarios que logran un efecto al mismo tiempo fugaz y persistente. Sensatez, sentimiento y sensibilería rematada en un bordado agridulce de coreografías y melodías que explotan para permanecer balanceándose placenteramente entre los pensamientos y las ensoñaciones. El pop es la droga dura de los marginados de la pichanga del recreo.

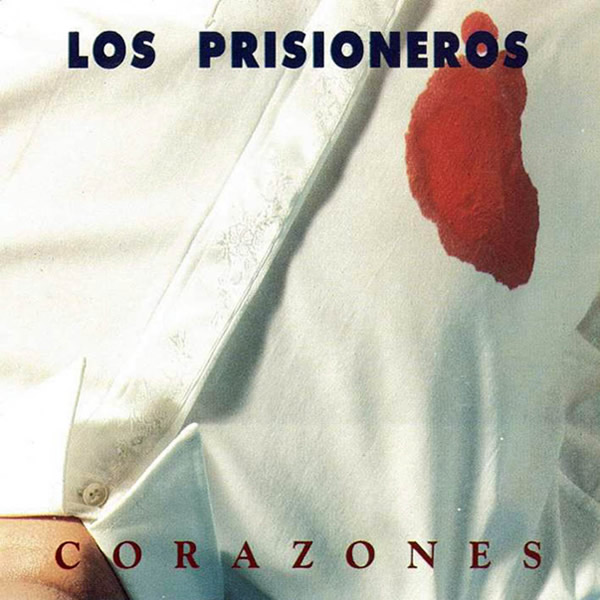

La vida era éxtasis en los tres minutos y medio de un single pop con el maullido celestial de los sintetizadores. Introducción, puente, estribillo, felicidad. Eso me sucedió con OMD y Yazoo, con Depeche Mode y Duran Duran, con Eurythmics y Pegamoides. Eso ocurría cada vez que lograba encontrar una pequeña nota sobre alguno de mis grupos favoritos en las revistas de adolescentes. Cuando le perdí la pista a Alison Moyet y supe que Siobhan Fahey había abandonado Bananarama o cuando Alaska casi vino a Chile a Martes 13. Eso jamás me pasó con Los Prisioneros. O más bien no me pasó sino hasta Corazones, cuando el pop dejó de estar disfrazado en la actitud rockero de barrio de sus primeros casetes, aquellos que llevaban mis compañeritos al colegio para pasar por modernos, enterados y rebeldes sin discurso.

Me gustaba el ladrido de la intro de “El baile de los que sobran” porque se parecía al de los perros del inicio de “Suburbia” de los Pet Shop Boys. Ambas canciones tenían un tono similar de desencanto, tocaban el mismo tema —la marginalidad frente al poder— pero en la de Los Prisioneros había algo crudo, sin posibilidad de ironía, una rabia devastadora y melancólica que apenas rozaba la metáfora. Podía haber sido una joya pop, pero no lo era porque había sido capturada por un ansia rockera malentendida que le devoraba el espíritu y los alejaba de mi gusto y mi estética.

Tampoco sucedió con “Muevan las industrias”, otra canción que estuvo en el filo de mi aceptación: No había guitarras perturbadoras y la percusión programada era como la del single “Japón” de Mecano, aquel artilugio fascinante del tercer disco de los españoles cuando transitaban del new romantic al tecno pop. Pero “Muevan las industrias” esquivaba la clave bailable y se agotaba en la insinuación de algo mejor que no terminaba de llegar.

La duda y la distancia con Los Prisioneros se disiparon, sin embargo, en Corazones.

Recuerdo las primeras reseñas de los críticos de aquel entonces: Corazones los decepcionó. Era otro registro, otra galaxia a la que no estaban dispuestos a rendirse. Algunos refugiaron su disgusto con el alejamiento de Claudio Narea. Yo ni lo noté. Hasta ese momento apenas distinguía a los integrantes de la banda: se parecían mucho, en las fotos lucían como un trío de primos. No había director artístico, y si lo había no lo dejaban actuar. Sólo estaba enterado que uno se llamaba González y el otro Tapia.

Corazones fue lo que tenía que haber sido: un cambio de espíritu y un cambio de época. El disgusto de la crítica del momento sólo apuntaba a una especie de conservadurismo provinciano que estaba a la expectativa del dictamen externo, el que les aleccionó para enarbolar la secta del grunge, al que se rendirían sin reserva con el ánimo del groupie y la militancia del integrista. Corazones era una pieza pop sublime que merecía mi reconocimiento. Para mi Los Prisioneros fueron el video “Tren al sur”, que grabé en VHS y “Noche en la ciudad” que tenía un rapeo muy Vogue. Era también Cecilia Aguayo, la prisionera invitada, en su rol muy Nick Rhodes, dándole lustre a “Estrechez de corazón” con una coreografía similar a la de “Wonderful life” de Hurts: Una adelantada que fue a ese disco lo que Neil Tennant al debut de Electronic.

Criticaron a Corazones porque no tenía el nervio contestatario, pero lo tenía, sólo que de un modo brutalmente estampado en lentejuelas y lamé. ¿No es acaso “Corazones rojos” un himno contra la misoginia patriarcal cotidiana? ¿No es “Noche en la ciudad” una advertencia contra la pacatería en las políticas urbanas de ocio en nuestro pueblo? El disco completo era un hábitat plácido y estimulante en el que era posible tumbarse o bailar o sencillamente abandonarse sin la necesidad de llenar el formulario del rockero, aquel que busca en la música una moral y en el estribillo un código de conducta. Para mí Los Prisioneros aparecieron el día que se liberaron del grillete severo y culposo que los ataba a la ley de la Pichanga del recreo y se vinieron conmigo de paseo a respirar, adentro y hondo, alegrías del corazón.

Especial Los Prisioneros • Más sobre Los Prisioneros.