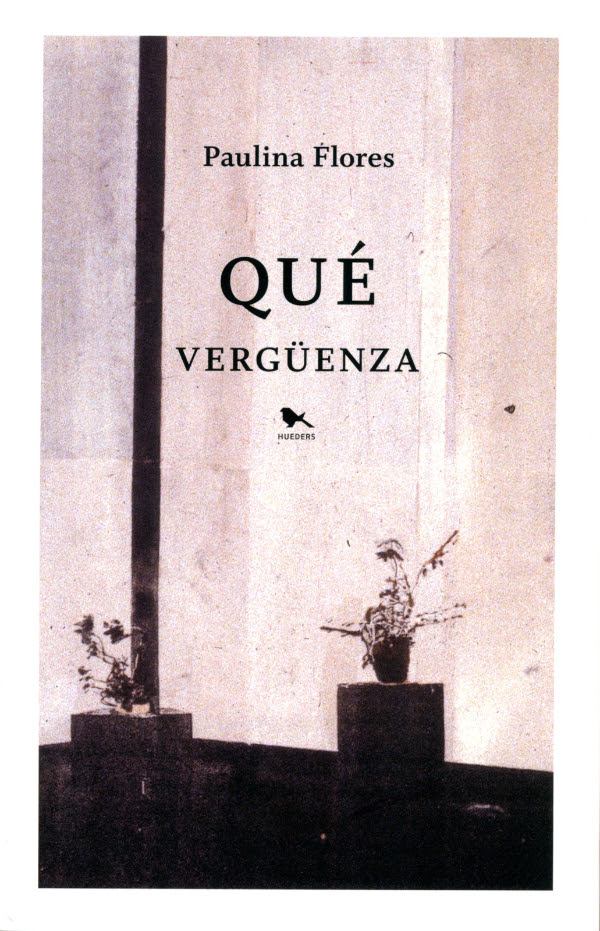

Los de Paulina Flores en Qué Vergüenza (Hueders, 2015) son nueve cuentos que a ratos se sienten como nueve novelas. Una constelación compleja de vidas a medio andar, de padres ausentes o avasalladores y un televisor siempre encendido.

Los de Paulina Flores en Qué Vergüenza (Hueders, 2015) son nueve cuentos que a ratos se sienten como nueve novelas. Cuentos que se toman su tiempo, que exploran todos los rincones y recovecos de una anécdota familiar, de un paseo por la ciudad, de unas vacaciones incómodas. Cuentos de padres ausentes (porque decidieron irse, porque están presos, porque están presentes pero es como si no) y madres enormes (en su abnegación o en su monstruosidad, en sus decisiones que a ratos eclipsan la de sus hijos). Y, en ese mundo que presenta la autora, los hijos parecen desesperados por encontrar una voz. Una cualquiera. Y un espacio también. Aunque sea transitorio, aunque sea solo por el momento.

Las voces que encuentran los personajes son las que les traen las películas y las series, o los programas que se quedan viendo hasta tarde. Una suerte de ventriloquismo pop que no sé si les da fuerzas o quizás los deja aún más solos, mudos, si bien pareciera haber por fin libertad y una cierta comodidad en el uso de esas voces. En armarse una rutina padre-hijas con los diálogos entre Úrsula y la Sirenita. O en darle consejos amorosos o de vida a una amiga usando citas de Downton Abbey («Ambos alabaron sus respectivos outfits, aunque Cris le recomendó que usara más color, color y accesorios. ‘Parece que estás de luto, y como dijo Lady Violet en el primer capítulo de Downton Abbey: No one wants to kiss a girl in black’»). Son personajes que, al manejar información, sienten que controlan un poco más el mundo. Y es la información la que va dándole distintos destinos a las historias: así, en “Laika”, que una niña sepa sobre esa perrita (no por enciclopedias sino por la canción de Mecano) parece armar un lazo entre ella y un veraneante argentino que se la lleva a la playa a mirar las estrellas. O, dos amigas se vuelven inseparables al conversar sobre qué personaje de Sailor Moon les gustaría ser.

En “Qué vergüenza”, cuento que da título a la colección, un padre que lleva mucho tiempo cesante camina con sus dos hijas por Bellavista. Flores lo dice sin adornos: «Es el año 1996. Las niñas tienen nueve y seis años. Su padre veintinueve y está cesante». Una de ellas, Simona, lleva semanas recortando avisos de trabajos que arma como un periódico especial dedicado a su papá («Avisos clasificados para Papá», los llama). Es su forma de ayudarlo. O eso es lo que ella cree. Padre e hijas caminan por la ciudad con la promesa de comer papas fritas. Simona está feliz porque el paseo incluye la ida a un casting (idea de ella con la que cree va a poder salvar a su familia) y ella está segura de que, si su padre encuentra un trabajo, va a dejar de estar malhumorado y van a volver a sus rutinas de recitar La Sirenita: «Antes siempre cantaban juntos La Sirenita, y recitaban de memoria los diálogos. “Pobres almas en desgracias”, era su preferida y la que mejor les salía. ‘Este es el trato’, decía su padre imitando la voz malévola de la bruja Úrsula, ‘haré una poción mágica que te convertirá en humana por tres días. ¡Tres días! Antes de que se ponga el sol el tercer día, tú tendrás que haber logrado que el príncipe se enamore de ti, es decir, que te dé un beso. No uno cualquiera, sino un beso ¡de amor verdadero!’. A su padre le deleitaba esta última frase y a ella también.»

En “Teresa”, una mujer conoce a un padre con su hija y se va con ellos a casa —una sin muebles, muy cerca de donde los encontró— a tomar once. El contacto con la niña lleva a la narradora —Claudia, que cuando quiere ser otra se hace llamar Teresa— a recordar su propia infancia y sus experiencias con la mentira: «Los niños no mienten, pero a quienes se les cree es a los adultos. La palabra finales son adultas.» El recorrido por el barrio la lleva a reflexionar sobre la ciudad: «Por arriba resaltaba la publicidad de calcetines Monarch. Pantorrillas de neón. Cuando era chica y viajaba en micro con su mamá, ese cartel le avisaba que estaba lejos de casa. Verlo le llenaba el corazón de algo parecido a la alegría. No recordaba la edad en que creció y se dio cuenta de que aquella publicidad estaba en el centro mismo de Santiago. Tan ridícula e inofensivamente cerca.» Nuevamente, el hogar es el instante, lo precario, una pertenencia de momentos, algo que está a la vez lejos y cerca. Y, así, leemos de Claudia y su visita al departamento «familiar»: «A Claudia le resultó familiar, era como si perteneciera ahí, a esa extraña familia con su extraña forma de habitar los lugares.» Pero así como la familiaridad e intimidad es de momentos, es también de un momento a otro que puede tomarse una decisión que lo cambie todo.

En “Talcahuano”, se abre la historia con lo siguiente: «Vivíamos en una de las poblaciones más pobres de una de las ciudades más feas del país: la Santa Julia, en Talcahuano. Un puerto que a nadie le gustaba por su cielo encapotado, en donde todo tomaba un tono gris por el hollín de las industrias y con fama de hediondo por la pesca. Pero a nosotros no nos molestaba vivir en un lugar que la gente considerara feo, todo lo contrario, al menos yo me sentía extrañamente orgulloso.» Otro relato, esta vez de un niño, también un poco a la intemperie, que hace de su grupo de amigos una familia transitoria. Su familia de verdad está impregnada de silencios y secretos. Su padre trabaja en la base naval y no se explica bien a qué se dedica. El narrador y sus amigos arman el plan de robarse los instrumentos de una iglesia evangélica y, en su tiempo libre, se dedican a tratar de sacar la letras de las canciones que les gustan (siempre en inglés) para luego traducirlas. Un día el padre pierde su trabajo y la familia se desmorona. Madre y hermanas se van donde la abuela y el narrador se queda solo con su padre: «Desde la partida de mi mamá y de mis hermanas que la casa era un desastre, lo único bueno era que el olor a cloro había desaparecido. También había pilas de diarios viejos con ofertas de trabajo marcadas con plumón: ‘empresa de seguridad requiere contratar guardias de seguridad…’, ‘obreros para fabrica vibrado…’, ‘trabajo en línea de proceso de picado y embalaje de materias primas…’. La mayoría para trabajar fuera, en Santiago o más al norte. Mi mamá había comprado los diarios. Marcaba los anuncios y se los dejaba a mi padre en la mesa, junto al desayuno. Le decía que en otros lados se podía salir adelante, que todo el mundo se estaba yendo de Talcahuano. Yo creía que mi padre los botaba, porque una vez le había gritado a mi mamá que él nunca se iba a ir de su casa.» Sin embargo, ese «quedarse con el padre» no es más que otra ficción más: «La basura que acumulaba fue lo único que supe de él por esos días. Ninguno de los dos pasaba en casa, y apenas lo vi una vez, mientras entrenábamos en la plaza con los Carrasco.» El cuento termina con una operación de limpieza y una resignación que queda doliendo en los dientes.

“Olvidar a Freddy” trae un cambio de tono. Ya no hay padres (o no están en el centro de atención) sino que parejas que abandonan. Y la narradora intenta consolarse escribiendo un diario de vida y dándose eternos baños de tina en la casa de su madre. La vuelta a casa no es sencilla. En un momento la madre le sale con la parábola del hijo pródigo y la reflexión de la narradora es brutal: «Pero la parábola se salta una parte, piensa ella siempre. Esa parte en la que el hijo prodigo se para en medio de la fiesta, con sus zapatos y anillo nuevos, escucha la música, mira el banquete, el novillo sacrificado y sigue sintiéndose igual de insatisfecho, todavía más perdido.» Y lo que anota en su diario es: «Que te reciban con los brazos abiertos es el peor castigo, la tortura de la misericordia.»

Lo de los baños de tina no es un intento frívolo; ella lee que así curaban de la histeria a las mujeres hace un tiempo («Tiene grabada en su cabeza la imagen en sepia de tres mujeres metidas en unas bañeras con rejas hasta el cuello. Encadenadas, mirando a la cámara con expresión vacía y unos gorritos plásticos de ducha en la cabeza»). Mientras está en el agua, reflexiona sobre las películas de terror y un episodio de pedofilia en su colegio. A ella no le afectó, pero sí a una de sus compañeras, Daphne. Escribe en su diario: «La televisión te acompaña. La televisión te cuida. Te educa. La televisión te cuenta historias. Hace que las historias se vuelvan reales, convierte tus sueños en realidad. Supongo que siempre la envidié un poco. A ella, a Daphne. Yo también deseaba convertirme en laurel.»

En “Tía Nana”, una vieja tía llega a trabajar a una casa como empleada doméstica. Otra vez hay una niña que se queda sola en casa, otra vez hay un padre que se queda cesante: «No era la primera vez que mi papá quedaba cesante, pero sí la más dramática. Siempre andaba inventando negocios que no funcionaban o que dejaba a medias.» La niña recuerda una noticia en la que unos niños murieron calcinados en un incendio al tratar de protegerse permaneciendo escondidos bajo la cama (¿Quién es el responsable, no del accidente, sino de que los niños pensaran que iban a estar más seguros bajo la cama?). La infancia es un espacio vulnerable y siempre vulnerado en los cuentos de Flores; un territorio de niños desprotegidos que parecen no poder aferrarse a nada. Dice la narradora en esta historia: «La cocina sigue siendo nuestro lugar, pero ahora tengo quince años, y luego dieciséis, y diecisiete, y las cosas han cambiado tanto que no sé hasta qué punto sigue siendo la misma casa arrendada, la misma familia. O tal vez yo estoy muy lejos de la casa y de la familia. Tengo dos hermanos menores, un padre con trabajos ocasionales, y los pasos nocturnos de mi madre. Pronto no tendré nada.»

En “Espíritu Americano” una chica se reúne con una ex compañera de trabajo y, de la conversación amistosa, salen extrañas revelaciones. En “Laika” un joven argentino, Fede, seduce a una muchacha y la lleva a la playa a ver las estrellas (Dice la niña: «Los ojos de Fede brillaban como un cielo lleno de ovnis»).

En “Últimas vacaciones” se cuenta el verano que pasa Nicolás con una de sus tías: «Mi madre y mi vida familiar me parecían completamente normales. Era normal que no trabajara, o no verla en varios días, o verla medio borracha, o discutiendo a gritos con mi abuela. Era normal que mi hermano hubiera llegado a segundo básico y que apenas supiera leer y escribir o que tuviera una ficha en el Sename. No me sentía ni confundido ni abandonado, y no sufría más de lo que sufre cualquier niño cuando no le regalan lo que quiere para Navidad. Pero supongo que a los ojos de mi tía Verónica, la hermana mayor de mi mamá, yo debía parecer muy vulnerable. Y quizá para recompensarme, fue que me llevó de vacaciones a La Serena en primer lugar.» En esas vacaciones tratan de convencerlo de que luche por salir adelante y el protagonista siente que, de alguna forma, está traicionando a su familia.

Por último, en “Afortunada de mí”, se entrelazan dos historias aparentemente sin conexión. En una, Denise, una chica en un bloc arrienda su pieza para que una pareja pueda tener relaciones sexuales y, en la otra, una niña, Nicole, se hace una nueva amiga y, la mamá de esta, termina haciendo las labores del hogar de su casa. Las niñas juntan álbumes en secreto (de las Sailor Moon, de Los Caballeros del Zodiaco) así como también pegan recortes en un álbum de fotos con los lugares que les gustaría visitar. Denise, por su parte, que siempre se sintió sin un lugar, cree, por momentos, que va a sentirse en casa una vez que logre acumular los objetos necesarios: «Pintó una pared de color burdeo, fue a la feria y recogió cajas de fruta para transformarlas en repisas, colgó fotografías de Robert Frank, Eudora Welty, Jill Freedman y Sergio Larraín y hasta agregó algunas suyas entre medio; hizo collages con recortes de palabras; compró un escritorio viejo de madera; fue a Casa&Ideas por velas blancas, una taza con un pajarito en el interior y una pantalla de globo de papel… y entonces, cuando el sitio estuvo lo bastante lleno, se sentó en la cama, cerró los ojos y casi se encogió, como esperando el descenso en una montaña rusa. Pero no sintió nada, seguía siendo una turista.» Y ser turista, en este caso, parece ser también habitar la vida a través de referencias pop. Un ejemplo de una conversación entre Denise y su mejor amigo: «¿Te acuerdas del final de Melancholia? Cuando ya saben que el mundo se va a acabar y Kirsten Dunst le dice a la Gainsbourg que la Tierra es malvada y que por eso no tienen que lamentar que desaparezca, y que además nadie va a extrañarla, porque solo hay vida en la Tierra y estamos solos…. Ese es mi sentir en este momento»». «Qué depresiva», respondió Cris, «léete El Principito, por favor».

Qué Vergüenza es una colección de cuentos que propone una constelación compleja de vidas a medio andar, un Chile de ciudades feas y letreros luminosos, de la intimidad pasajera de los habitantes de un bloc y las conversaciones aparentemente triviales entre dos camareras del Friday’s. Un universo de vacaciones y conversaciones incómodas, de padres ausentes o avasalladores y un televisor siempre encendido. Aunque no se le esté prestando atención.

Qué vergüenza

Paulina Flores

Hueders, 2015

224 p. — Ref. $10.000