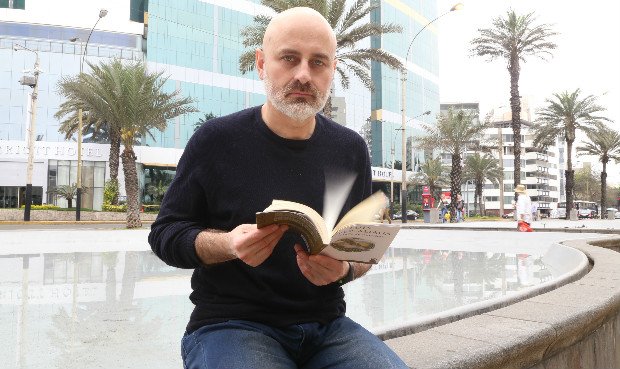

Texto de presentación de Mundo salvaje, el volumen de cuentos de Luis López-Aliaga.

Hay una frase en el primer párrafo de “Crías”, el primer cuento de Mundo Salvaje, que resume bastante bien uno de los rasgos principales de los personajes del volumen: “hay un niño encerrado en el baño del subterráneo, asustado, se sube el cierre y piensa rápido en cuál será la mejor forma de escapar.” El escape y el miedo se repiten constantemente a lo largo de las 170 páginas del volumen, en diversas formas. Está representado en ese niño asustado, encerrado en el baño del subterráneo, pero también en la reclusión del maratonista peruano en un hotel del centro de Santiago, en la quimérica búsqueda de un amor pasado, que nunca fue, en los brazos de una puta, en la misteriosa desaparición de una amante en el norte de Chile, en el alejamiento culposo de un ser querido que padece una enfermedad, en el atropello de un perro y la posterior fuga del lugar de los hechos, en el murciélago que revolotea en el baño de la pieza del hotel, en la araña que paraliza a los primos, que también son amantes, en el bicho que se mueve en el interior de las personas y que, como un impulso oscuro, las obliga a viajar a la deriva, sin destino, en una suerte de viaje por el viaje.

¿De qué escapan realmente estos personajes? ¿Es posible hacerle frente a ese miedo que paraliza? La respuesta se encuentra cifrada en las palabras de ese extraño animal onírico que se le aparece al niño asustado, en las calles del centro de ese Santiago de los años 80’. No importa mucho que el animal sea fantástico, como un animal de película de Miyazaki, porque su mensaje no es fantástico. Al contrario, es un mensaje realista, hiperrealista incluso: “hay que tener paciencia”, dice el animal. “Todo parece tan definitivo, pero pasa (…) Te diría que no pierdas el tiempo, pero eso no es posible. El tiempo se pierde igual, de cualquier forma.” No es gratuito que “Crías” sea el cuento que abra Mundo Salvaje, porque las palabras del animal resonarán en el resto del volumen, como una forma de advertencia profética que se irá cumpliendo con cada cuento. Resonarán sus palabras, pero también su insondable tono de voz, porque, según nos dice el niño-narrador, es una voz que pareciera venir de otro tiempo. Es la misma voz que describirá el autor más adelante, cuando nos cuente sobre el suicidio de Toño Román, el dirigente estudiantil del Pedagógico, y nos hable de su voz de juventud, una voz “honda, enigmática, como si hablara de otro lugar, desde otro tiempo”, que luego, veinte años después, será opacada por la voz de los pájaros, que poco a poco se irán imponiendo a la voz gruesa y contundente de Toño Román, en el último discurso que dará en su vida. Las palabras son parecidas, pero el tono es distinto. Una voz, la voz de los ochenta, tiene el tono del idealismo, que creía genuinamente que “la vida podía ser mejor, que la vida era bella, aunque doliera a ratos vivirla”; la otra, la voz del presente, tiene el tono del desencanto, porque, a pesar de seguir hablando de la belleza de la vida, el cuento demuestra que toda resistencia es una utopía –que años después, el recuerdo nunca satisface. Y esa voz, la voz del presente proyectada hacia el pasado, también parece oírse en el ruido de la ropa que cuelga de un cable que cruza de una ventana a otra, en el centro histórico de Génova, ropas de colores que el narrador asocia con su abuela Elena, como banderas que son, sobre todo, señales para su nieto del futuro; y también parece oírse en el mensaje de texto que el narrador piensa mandarle a su amante desaparecida en el norte, en el cuento “León Chino”, uno de los puntos altos del volumen. “No supe qué mensaje dejarle” dice el narrador. “Pensé, de todos modos, en un mensaje para el futuro, diez o veinte años después, cuando todo ya fuera un recuerdo: ¿piensas que valió la pena?” Esa voz, desilusionada, sí, pero llena de dignidad a pesar de todo, pareciera ser, en definitiva, la voz del mismo autor que, como los ojos que ven y las manos que escriben a José Santos Chocano al final de la novela Geografía de las nubes, narran la sempiterna historia del escape de uno mismo, como si ante un mundo en crisis solo quedara la huida, la evasión, la solitaria búsqueda de algo inalcanzable.

Y el escape de uno mismo se produce empujado por una suerte de violencia que vive latente al interior de los seres humanos. Porque hay una gran racha de violencia en nosotros, que si no se canaliza o se entiende, se expresará en brutalidad. La violencia que ejerce Enzo, por ejemplo, hijo de inmigrantes italianos, de ideas conservadoras, cuando mata a un chancho a patadas. El narrador lo describe con cara de querubín, de angelito renacentista, y esa crueldad de Enzo, en contraposición con su cara angelical, es el mejor ejemplo del salvajismo incomprensible de la condición humana, presente en el volumen. Pero esa brutalidad de Enzo, una condición bestial a la que los personajes de Mundo Salvaje someten a otros, o son sometidos por otros, es tan solo una de muchas. También está la brutalidad del amor, o la brutalidad de la imposibilidad del amor, presente en casi la mitad de los cuentos; la brutalidad del sexo como el intento de recuperar algo que nunca se tuvo; la brutalidad de la desidia del maratonista frente a sus patrocinadores; la brutalidad de la imposición, de todo tipo de imposición, desde la dictadura que se combate en vano en “La voz de los pájaros” –los estudiantes detrás de un muro luchando contra un helicóptero–, hasta la insistencia majadera de las putas del night-club subterráneo en “Murciélagos”; la brutalidad de la locura, que le permitía a la abuela Elena, a pesar de su cuerpo menudo y algo encorvado, más pellejo que otra cosa, la capacidad de una fuerza descomunal, incomprensible; y la brutalidad asociada al dolor, como es el caso de José Miguel Ortiz, uno de los personajes del cuento que da nombre al volumen, cuando, martillo en mano, dice que “hay que acostumbrarse al dolor, ese es el camino, no hay otro”, que “si las cosas están como están es porque la gente no entiende el dolor, no lo padecen de verdad, no llenan sus pulmones con dolor, no se entregan”, cuando dice que “si esto no cambia, se volverá un infierno.”

En Mundo Salvaje, nadie escapa de la condición bestial del ser humano. Podemos ser sometidos o someter a nuestros pares, somos víctima y victimario al mismo tiempo. Pero es una condición engañosa, imprecisa. En primera instancia, antes de terminar de leer, uno podría llegar a pensar que el volumen se podría titular “Crías”, porque sus personajes principales son, aparentemente, como crías castas, inmaculadas, enfrentadas a la perdida de la inocencia. No son muy conscientes de lo que está sucediendo, del contexto feroz que los rodea, por el que deben moverse. Saben que está ahí, y que ellos están ahí, pero, como el conejo encandilado, no saben bien cómo reaccionar. No obstante, al terminar de leer se comprende que esos personajes no son víctimas realmente, y eso se agradece. Porque López-Aliaga podría haber tomado el camino fácil, y haberlos etiquetado como víctimas de su entorno brutal, pero este no es el caso. Por un lado, porque son sus mismos personajes los que, consciente o inconscientemente, causan o eligen estar donde están; y, por otro lado, porque siempre hay un gesto mínimo, a veces imperceptible, que les proporciona un atisbo afuera de ese mundo salvaje por el que se mueven, un atisbo que a veces roza el afecto, como en el caso de ese personaje que, después de todos sus infortunios, con ganas de mear pero sin posibilidad de usar el baño, porque hay un murciélago encerrado allí, decide subirse a una silla y, con alivio, deja salir el chorro de orina por la ventana del hotel; o como en el caso del monito del monte que, en uno de los cuentos más conmovedores del volumen, registra con una sola mirada la pérdida del amor de un hombre; o como en la última escena de la película sobre el poeta italiano Dino Campana, que el narrador ve en un cine de Roma, cuando Dino, ya viejo, con la mente debilitada por el delirio, ha dibujado con sus manos la distribución en tamaño real de lo que fue su casa de infancia y Manlio, su hermano, con una expresión desconsolada, le pregunta de qué sirve, de qué sirve todo eso. “Me sirve”, le responde Dino. “Me sirve.” Ese afecto que menciono es parecido al que menciona Nick Cave en una entrevista reciente, cuando ante la pregunta de si cree o no cree en Dios, responde: “algunos dicen por qué gastar tu tiempo creyendo en Dios cuando hay tanta belleza natural a nuestro alrededor. Algunos dicen que hay más belleza y maravilla al mirar una mariposa y yo estoy de acuerdo, las mariposas son cosas hermosas, pero si un ser humano observa de cerca a una mariposa, la observa muy de cerca, y luego ese ser humano hace que más seres humanos la observen de cerca de manera que hay un colectivo de personas, todas observando fijamente a la mariposa, en última instancia todos caerán de rodillas y adorarán a esa mariposa. Es la forma en están hechos que los humanos. Yo no creo que eso los haga estúpidos. A mí me parece que es bastante tierno.” Esa ternura que menciona Nick Cave es la misma que López-Aliaga aplica con sus personajes, para alejarlos de la condición de víctima, para concederles una suerte de humanidad mínima, como esa última imagen que cierra el volumen, una imagen bella y melancólica, donde la abuela Elena está en su cama, las colchas parecen aplastarla, es solo un atado de huesos que asoma apenas la cara desquebrajada, los ojos hundidos. Saca la mano por un costado, más huesos, más piel que se seca, toma la mano del narrador y la aprieta. Parece querer decirle algo, pero no puede. Solo lo mira y sonríe. Ese gesto frágil, esa última mirada, le confiere a la abuela Elena una dignidad que la eleva de su locura y humillación cotidiana, porque López-Aliaga entiende que los seres humanos son complejos; brutales, sí, pero también frágiles en su dolor, azotados por virtudes y defectos, razones y sueños, y por una ebriedad de vivir. Toda la aventura humana está hecha de experimentos más o menos logrados, más o menos fallidos, esbozos aproximativos, zozobras y arrepentimientos, y esa complejidad de matices entre brutalidad y ternura es el motor de Mundo Salvaje.

En última instancia, en el vacío que se forma en medio de los matices, existe un intento por reconstruir el recuerdo, por recuperar la pérdida irremediable. Es un intento que supone de antemano un fracaso, eso se sabe, porque los hechos se narran desde posiciones ya consumadas, pero, al igual que el viaje por el viaje, el intento, aunque fracasado, también es valiente. Las palabras son más poderosas que los hechos, dice el narrador de La voz de los pájaros, y, en ese sentido, también es posible leer Mundo Salvaje como el paralelo brutal de un conjunto de recuerdos que se expresan en distintas formas de pérdida, aunque, en definitiva, parecieran ser la misma. A ratos, esta reconstitución de escena produce ciertas anomalías, como ese pájaro negro que aparece al final de un cuento, que parece moverse sobre una marquesina, pero que también, al igual que las crías del animal del primer relato, podría no estar, podría ser solo un efecto óptico, la sombra de un árbol que se mueve con el viento, el recuerdo difuso de una ficción, de algo que nunca fue, la necesidad desesperada del autor por registrar, aun ilusoriamente, la pérdida, de tener un testigo del momento brutal de la pérdida, porque si ese momento no se registra de algún modo, entonces cabe la posibilidad de que nunca haya existido. Quizás esa posibilidad, enrarecida, violenta, de la inexistencia, es el verdadero motor del volumen, lo que produce en sus personajes la necesidad de huir, de escapar del mundo bestial en el que se encuentran, porque el mundo entero, como dice el personaje de Laura Dern en una película de David Lynch, es salvaje en su corazón, y encima de eso es raro.