«No es exactitud lo que la tradición pretende», escribió Enrique Lihn en este ensayo sobre la figura de Braulio Arenas en la literatura chilena.

El reinado del capitán general merece la irrealidad, a pesar de su aplastante peso nocturno. Irreal será, también, el himno de Braulio Arenas al generalato y hasta el Premio Nacional de Literatura que la capitanía le otorgó solo en 1984, segura de que Arenas no dejaría oportunidad —así ocurrió— de escribir horrores contra el «comunismo» y primores de la dictadura. El premio que esperó —y del que desesperó años y años— llegó mal y tarde. ¿Por qué tenía de rebuscárselo en tales condiciones?

Explicación humana: este surrealista arrepentido se negó a trabajar en su juventud para el Orden Establecido, haciendo suya la consigna emanada de París. Sin ese premio habría caído en la miseria, como su ex amigo Teófilo Cid, poeta mediocre, pero maldito. Ese Orden se acostumbró a prescindir de los servicios de Braulio o le ofreció, como a un bracero, trabajos estacionales en lugar de un empleo estable. Los hacía a la imperfección, aburridoramente. Oí decir que como profesor era una lata, pero esa acusación se nos hace frecuentemente a los profesores.

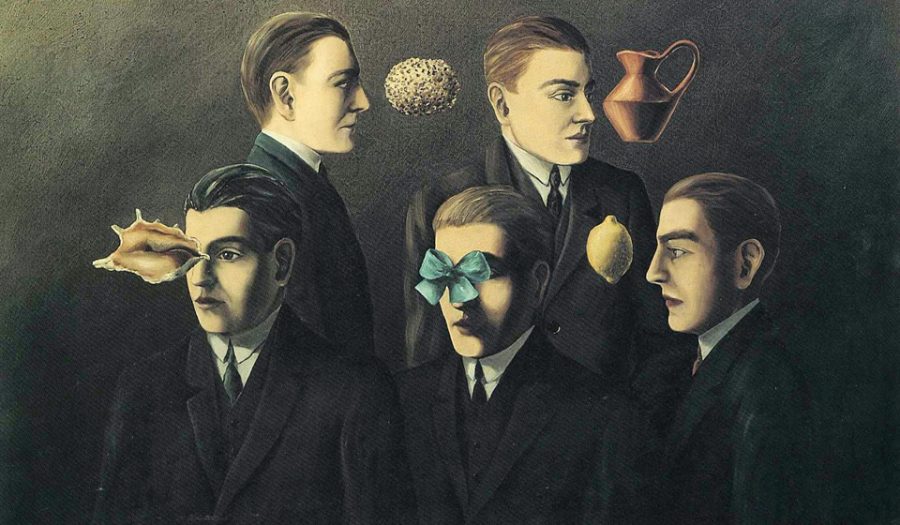

Vestía sin glamour, como un actor secundario del cine de los años 40, esto es, como cualquier funcionario chileno de cuello y corbata, terno completo recién planchado y sombrero de ala ancha. Un equivalente de esos personajes elegantes y anodinos de René Magritte, impávidamente implicado en situaciones imposibles. En las peluquerías se hacía afeitar la cabeza. Sus rasgos faciales eran los de un ancestro andino y precolombino, desinteresado de la actualidad. De complexión espesa, quizás atlética —había boxeado en su juventud, en homenaje a Arthur Cravan—, su palidez traicionaba al hombre que vivía (es una frase suya) «en esa línea indecisa que va de lo que pudo suceder, a lo que realmente ha sucedido», territorio poco soleado.

Tenía, pues, que ser alérgico a la miseria, por muy pobre que fuera, como hay los que mueren ante el menor descuido de la anestesia durante una operación poco grave. Los suyos se morían, mientras él avanzaba más allá de los setenta años. No tuvo más remedio que hacer el saludo militar. Por otra parte, la instalación lejos de la alegría de vivir, muy cerca de la contrariedad, tiene un precio de mala ley que obliga a negar al amigo, por sospechoso; a falsificar la memoria, a vivir el presente a una falsa luz que se parece demasiado a la oscuridad. Un 11 de septiembre, Arenas se exilió en un colaboracionismo patético, histérico y exangüe.

No desapareció, sin embargo, el escritor que debiera sobrevivir, porque es real y hasta de una cierta su-realeza.

La cantidad de obras que escribió Braulio —enorme— da una idea de la distancia que puso entre él y la vida, si se atiende a los motivos que la recorren y a una suerte de frigidez formal, de procedimientos a veces fascinantes: «Quisiera describir ciertos accidentes del tránsito, ciertos suicidios, ciertos amores, ciertos recuerdos, ciertos viajes, con la exactitud (o con la inexactitud) de los partes de prensa». Agréguense a ellos la enormidad de sus lecturas (escrilecturas, al entreversarse con su escritura).

Para él, la relación de la literatura con la literatura era lo esencial en ella. Fue, por tanto, traductor, «al menos» de la Chanson de Roland completa. Siguió el ejemplo de Lewis Carroll, intentando la transposición —en El discurso del gran poder— de una partida de ajedrez al lenguaje literario. En un plano menos ambicioso, «su» novela Los esclavos de sus pasiones es un collage de viejos folletines chilenos.

Tenía una memoria monstruosa, para mí, que no la tengo. Un día le oí cantar todos los tangos argentinos, sin música o con un mismo remedo de melodía desentonada. Hizo novelas góticas: en los años 60 le ilustré una nueva edición de El castillo de Perth, no sé por qué motivo (él dibujaba y no éramos amigos). Tengo a la vista varios soliloquios (el monólogo es el género de la locura del personaje): «Un asesino del año 20» y «Sobre las olas», que formalizan la desesperación de sus protagonistas mediante la confusión de los tiempos pasado, presente y futuro.

Lo menos animado de su producción algo marmórea fueron sus artículos de prensa, en los que se cerró como una ostra a la actualidad cultural del mundo chileno, para no perder adherentes ni para hacer público su resentimiento. Que no era en absoluto ajeno a éste lo prueba el desatino de Fernando de la Lastra, al repetir para el infaltable El Mercurio lo que Arenas alguna vez le declaró a la periodista Malú Sierra sobre Nicanor Parra, una opinión de una mordacidad puramente irracional, en absoluto aguda.

Lo más atrayente en los escritos de Braulio son (hasta nueva orden) algunos de sus poemas de un surrealismo revisionista y los cuentos o escritos cortos, empezando por En el océano de nadie/ (la exageración del canto de las sirenas las lleva a siglos de decadencia). En este tipo de cosas se acerca en forma personal al surrealismo articulado, antiautomático, de autores como Jean Ferry («El tigre mundano») y Leonora Carrington.

El surrealismo ortodoxo (André Breton y Cía cada vez más limitada) fue el lastre del que se quiso desprender Arenas toda su vida, hasta que lo desprendieron de él sus actuaciones. Ser el Breton chileno, a partir de los años 50, no tenía el menor brillo. Una vez me dijo que sus poemas surrealistas eran copias hechas en malos papeles de calco.

Los hombres de la Mandrágora viajaban o morían. Él salió por primera vez en 1966, vía Israel, y se detuvo en París. Luto nacional: velaban a Breton. Braulio quiso verlo por primera vez. Llamó a su viuda chilena y se identificó: «Un surrealista chileno».

—En Chile no hay surrealistas— fue la respuesta.

A propósito de esta anécdota, repito a James P. Carse: «No es exactitud lo que la tradición pretende».

El circo en llamas

Enrique Lihn (edición de Germán Marín)

LOM Ediciones, 1997

689 p. — Ref. $27.000