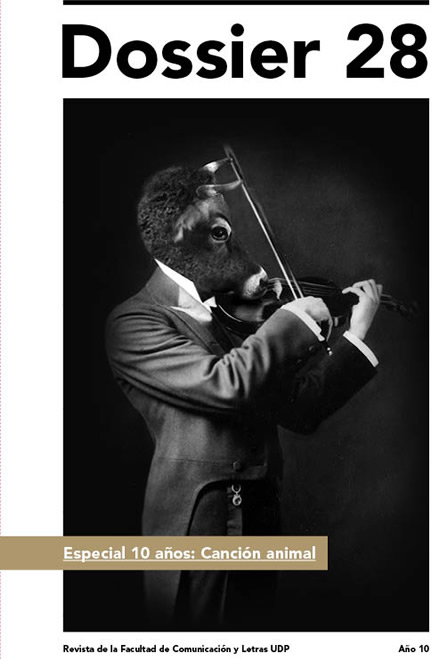

El mundo (y por qué no la literatura) se divide entre los defensores de los animales y quienes los atacan, escribe Rodrigo Fresán en la última revista Dossier de la Facultad de Comunicación y Letras de UDP.

El mundo (y por qué no la literatura) se divide entre los defensores de los animales y quienes los atacan: están los que dicen que una ardilla tiene tantos derechos como nuestro hijo. Y están los que aseguran que toda especie animal está aquí solo para ser masticada y digerida y utilizada en experimentos o en rodajes de películas, sin que nadie le pregunte antes si tiene ganas o interés en ser cocida o irradiada o filmada, escribe Rodrigo Fresán en la última revista Dossier de la Facultad de Comunicación y Letras de la UDP.

UNO

En el principio está –o debería estar, gajes del oficio, deformación profesional, y todo eso– el principio.

Aunque se empiece por el final, siempre hay un principio de trama.

El principio es definitivo y terminal.

Quien firma esto es escritor y (sin que esto signifique la obligación de renunciar a gestos vanguardistas, a piruetas estructurales, o a comienzos que arrancan con el final) mejor tener las cosas claras, o prolijamente confusas, antes de comenzar a nublarlas e iluminarlas según la propia manera y estilo. Del mismo modo en que, pienso, no se puede ser expresionista abstracto antes de haberse detenido al menos por un rato en lo figurativo, nunca está de más saber de dónde se sale antes de partir rumbo a la felicidad de lo desconocido, de lo singular, de lo de uno.

La vida es un safari que fluye.1

Y antes de rugir hay que aprender a maullar.

En el caso de los animales (incluido el hombre, que es el lobo del hombre), ahí está, mal que les pese a los creacionistas, un libro de Charles Darwin titulado On The Origin of Species y publicado en 1859. Tractat que propone una práctica teoría hasta ahora indiscutible; a no ser que se lo haga cayendo en delirios y exabruptos a menudo muy imaginativos pero con poco fundamento científico. Así, transmutación, supervivencia del más apto, la Creación toda como una suerte de serie episódica televisiva2 o un videojuego a base de stages que se extiende a lo largo de temporadas de millones de años. Y envolviendo todo eso, como el papel metalizado de colores brillantes, a menudo se esconde un regalo más bien decepcionante, aunque sea exacto.

Porque –de nuevo, pertenezco a esa especie de especie que son los escritores– la fría y calculada y lógica data no puede competir con el desordenado y creativo caos de mitos y visiones. De ahí que la mejor radiación animal nos llegue a través de campos abiertos y palabras mágicas y misterios insondables.3

Así, no por eso sintiéndose crédulo, ese niño que alguna vez fui (pero que ya quería ser escritor) considerará mucho mejor para la historia de la desaparición de criaturas fabulosas el que no cabían o no llegaron a tiempo al Arca de Noé4 que aquella precisión del survival of the fittest de Herbert Spencer. Y, puesto a caer de rodillas y a mirar a los cielos, ¿cómo optar por ese fundacional chico antisistema y santo de Asís cuando desde nubes olímpicas descienden Zeus y los suyos listos para metamorfosearse en animales siempre en celo y arrojarse sobre ninfas mortales? ¿Para qué creer –como los budistas– que los animales sólo tienen conciencia del presente (y que son una forma de castigo y mal karma para reencarnados que no se portaron bien en sus días como hombres), cuando podemos postrarnos ante el elefantiásico Ganesha, deidad muy para escritores, porque es el que garantiza buenos puntos de partida, remueve todo obstáculo y es patrón de las letras y de la apreciación de lo bien escrito? ¿Qué nos impresiona más: el retrato fiel de nuestro planeta tomado desde la Luna o imaginarlo como una tortuga con cuatro elefantes sobre su caparazón sosteniéndonos a todos en una media esfera de tierra? ¿Qué nos causa más gracia: el hombre del tiempo en las noticias de la noche o esa marmota oracular en una mañana de Punxsutawney mientras en la radio despertador no deja de sonar «I Got You Babe»? ¿Y cómo preferir las imágenes poco ocurrentes de un manual de zoología a las extáticas e iluminadas ilustraciones a mano de los bestiarios medievales?

Más cerca de todos, en el terreno de lo terrenal, los pelos y zarpas y colmillos son parte de nuestra existencia. Sí, nos regalan un osito inanimado al que no dudaremos en hablarle y escucharlo. Nos cuentan aquello de «para comerte mejor». Pronto descubriremos los misterios de la muerte a través de esa mascota que ha dejado de respirar. Escucharemos de tanto en tanto a nuestra madre referirse a nuestro padre como «ese animal». Y, llegada la adolescencia, en mi cada vez más lejano Buenos Aires querido, esa chica era «una potra», o «una yegua», o «una loba», a la que todos deseaban montar pero que siempre los arrojará por los aires y los dejará aullando a la luna para enseguida ser rencorosamente reconsiderada como «más puta que las gallinas». Y así –a veces sintiéndonos verdaderos gusanos de oficina y otras, auténticos leones dispuestos a matar o morir por nuestra prole–, hasta «estirar la pata».

Y a no olvidarlo nunca: como canta Bob Dylan, el hombre le puso nombre a todos los animales, «in the beginning, long time ago». Pero, hasta donde sabemos, los animales no se dan por aludidos y siguen respondiendo a sus nombres secretos.5

DOS

En el principio, hace mucho tiempo (no me refiero al bíblico principio de todos los principios, durante el quinto y sexto día de la Creación, cuando Dios pobló aguas y cielos y tierras; tampoco a la biológica megarrevolución ecológica de ese organismo unicelular conocido como Capsaspora, que una mañana se despertó con ganas de hacer historia), yo quería tener un gato. ¿Por qué? Quién lo sabe. Yo ya quería ser escritor (aunque aún no supiese leer ni escribir) y el gato me parecía el más intelectual de los animales.

O el más literario.

O –con esa actitud entre indiferente y reconcentrada, como aquí pero también allá– el que más se parecía a un escritor y a un lector.

O algo así.

Mis padres, en cambio, se aparecieron con un caniche negro grisáceo que no pasó mucho tiempo en casa porque nadie parecía muy dispuesto a hacerse cargo de sus necesidades tanto alimenticias como corporales (de ahí, de entonces, supongo, mi irritación ante todo can; afortunadamente mi hijo es alérgico al pelo animal). Mis padres, poco después, me preguntaron si quería estudiar algún instrumento musical. «Saxo», dije. Lo que se tradujo en guitarra criolla y un par de clases de chacareras y milongas. No estoy aquí para culpar a mis padres de mi más bien difusa relación con el reino animal. Solo que, tal vez lo sospechaba pero lo confirmé entonces: conseguiría lo que me entusiasmaba únicamente en los libros. Animales incluidos. Así que, para empezar, superado el Gato con Botas, fueron los dioses gatunos en las tumbas de momias egipcias, el gato de Cheshire y el gato de Poe, aquel cómic de Mandrake el Mago que revelaba que los gatos eran en realidad extraterrestres súper inteligentes, que llevaban milenios entre nosotros controlándonos y riéndose de la estupidez humana, y más adelante, los muchos gatos de Stephen King (el más terrorífico de todos es el de la más terrorífica de sus novelas: Cementerio de animales) y, con el tiempo, los gatos de Raymond Chandler y Patricia Highsmith (también obsesionada por los caracoles, y estudiante de zoología en su juventud) y William S. Burroughs (quien los consideraba sus «compañeros psíquicos») y Jack Kerouac y T.S. Eliot y Mijaíl Bulgákov (y su demoníaco Beguemot en El maestro y Margarita) y Haruki Murakami y Spencer Holst y, no hace mucho, ese gato en uno de los relatos animalísticos de Guadalupe Nettel.

Y, como tantas ganas, las ganas de tener un gato se pasan.

O son suplantadas por las mucho más funcionales y cómodas e higiénicas (no hay en ellas veterinario o alimentos o cambio de esa arena artificial del cajón donde hacen sus necesidades) ganas de leer un gato, varios, muchos.

Lo que no quiere decir que, aun por escrito, los animales me entusiasmasen demasiado.6 Antes que al corcel Azabache o al perro-lobo Colmillo Blanco o al zoológico sin jaulas de Tarzán o a los conejos de la colina de Watership o al evangélico león Aslan de Narnia o al León Cobarde de Oz o a los aleteos epifánicos de Juan Salvador Gaviota o al suave y peludo y pequeño y jodido Platero,7 yo prefería el aleteo de Drácula, con su habilidad de mutar en animal. Tampoco me entusiasmaban especialmente los coprotagónicos compañeros parlantes como el Jolly Jumper de Lucky Luke o el Milou de Tintín. Y nunca saqué nada en limpio de las enseñanzas de las fábulas de Esopo & La Fontaine & Samaniego. Algo más me dejaron El libro de la selva de Kipling y los Cuentos de la selva de Horacio Quiroga, en especial su relato «Juan Darién», en el que un tigre educado como hombre entre los hombres (con sus gallinas degolladas y sus almohadones de plumas) acaba renunciando a la supuesta civilización con un «Ahora, a la selva. ¡Y tigre para siempre!».8 Y yo, tan contento de que se fuera para no volver, sí. Y, ah, los nervios que producía (y que debía producirle a ese pobre aviador con el motor roto) la omnipresencia de ese jodido Principito exigiendo que le dibujasen un cordero. De hecho, me ponían muy pero muy irritable esos documentales zoológicos de la Disney9 en los que se nos invitaba a conocer las maravillas e intimidades del reino animal, todo el tiempo guiados por la voz melosa de un locutor que insistía en decir en voz alta y en primera persona lo que supuestamente pensaba esa tortuga, ese conejo, esa jirafa.10 Igual de irritante se me hacía la voz doblada a un castellano con acento francés de Jacques Cousteau y su tropilla submarinista.11

El clímax absoluto de esta perversión infanto-animalística-parlante tuvo lugar cuando, a mediados de los años setenta, se estrenó el muy pero muy popular por entonces documental El paraíso viviente (su título original era, creo, el supuestamente ocurrente Los animales son gente maravillosa12) de James Uys, quien tiempo después tendría un éxito aun mayor con la apenas subliminalmente racista Los dioses deben estar locos. Recuerdo que todos los colegios primarios y estatales lo agendaron como excursión didáctica o algo así.13 Y, ah, allí estábamos todos mientras la pantalla nos mostraba a un puñado de monos emborrachados por comer el fruto de una planta llamada marula o algo así. Y copulando alegremente. Y la voz del narrador explicándonos que «Todo estalla con la alegría de vivir». Y nosotros estallando en la luminosa oscuridad del cine, chillando y gruñendo y balando y barritando y ladrando y…14

TRES

Apuntado y enjaulado todo lo anterior, de acuerdo, una de las novelas fundamentales de la literatura universal (y fundamental para mí) es decididamente animal: Moby-Dick, de Herman Melville. Y uno de los cuentos más perfectos para mí y por mí releídos es «Un día perfecto para el pez banana», de J.D. Salinger. Y, ah, todos esos osos en las sagas familiares de John Irving. Y, claro, en más de una ocasión el inmenso Vladimir Nabokov explicó que toda Lolita (su «temblor inicial») surgió de la lectura de una noticia de periódico parisino, en 1930 ó 1940, en la que se contaba que un mono en cautiverio, en el Jardin des Plantes, luego de meses de ser atormentado/instruido por un científico por fin había conseguido dibujar algo: los barrotes de su jaula.15

Y me sorprende (tal vez porque se sintieron siddhartescamente atraídos por el fuego de estas páginas que me encargaron en Dossier) la cantidad de textos animales que se han postrado junto a la mesita de mi cama en las últimas noches y que he leído con verdadero placer. Novelas y relatos en los que los humanos, de no tener algún animal a su lado, no tendrían nada demasiado interesante que contar.

A saber:

Hall of Small Mammals, primer libro de relatos del sureño-gótico-norteamericano Thomas Pierce, abre con un relato magnífico: en «Shirley Temple Three» se nos cuenta acerca de Back from Extinction, una suerte de ecoshow televisivo donde, en cada episodio, se «resucita» mediante procedimientos clónicos a un ejemplar de alguna especie extinguida. Shirley Temple Three, sépanlo, es un peludo «mamut enano oriundo de la isla Pan».

Hold the Dark, segunda novela de William Giraldi, arranca con una frase más que ominosa: «Los lobos bajaron por las colinas y se llevaron a los hijos de Keelut». La primera novela del muy recomendable Giraldi, Busy Monsters, era otra animalada con más de un guiño a Barry Hannah: allí, un triunfal antihéroe se obsesionaba con la captura de una especie de kraken. Por el camino, se cruzaba con Bigfoot.

The Animals, del también músico Christian Kiefer, transcurre en una especie de santuario animal en Ohio, súbitamente amenazado por un amigo de infancia de su cuidador quien, claro, es una especie de animal de presa.

Y H is for Hawk, de Helen Macdonald, es el libro de la temporada. Memoir diferente, superventas en medio mundo, ganador de varios premios, figurante seguro en las futuras listas de lo mejor de 2015, y próximo a aparecer en nuestro idioma. Allí, Macdonald, rota por la muerte de su padre, decide curarse/distraerse adiestrando una variedad particularmente rapaz de halcón. Mientras tanto, evoca la figura de T.H. White, autor del clásico infantil artúrico The Once and Future King,16 y también obsesionado por picos y plumas y garras.17 El tema, convengámoslo, no parece muy interesante. El libro, sin embargo, resulta apasionante.

Todo lo anterior –y los anteriores– para confirmar que hay pocas cosas más difíciles que escribir bien sobre animales.

De ahí que Tomboctú, novela perruna, sea, seguro, el peor libro que jamás escribirá Paul Auster.

Me pregunto si alguna vez he escrito algún animal.

Me respondo que no me acuerdo

Me digo que, tal vez, mejor así.

CUATRO

Y leyendo animales uno descubre que, básicamente, hay tres modalidades de hacerlo:

Perseguirlos a ellos.

Ser perseguido por ellos.

Convertirlos en una suerte de side-kick (muchas veces espantosamente cursi, muchas veces genial18) que facilite la iluminación casi new age.19 Usarlos como alegoría.20 O que aporten un detalle pequeño y sutil pero decisivo para la trama o el dibujo de personajes humanos.21

De ahí, claro, la idea de que el mundo (y por qué no la literatura) se divide entre los defensores de los animales y quienes los atacan. Toda posición extrema (como lo ha demostrado la apasionada Elizabeth Costello de J.M. Coetzee o los virulentos terroristas de Twelve Monkeys) es discutible y, en ocasiones, peligrosa. Están los que dicen que una ardilla tiene tantos derechos como nuestro hijo. Y están los que aseguran que toda especie animal está aquí solo para ser masticada y digerida y utilizada en experimentos o en rodajes de películas, sin que nadie le pregunte antes si tiene ganas o interés en ser cocida o irradiada o filmada.22

No es, se entiende, tema fácil; por lo que me evadiré del asunto haciendo uso de una maniobra siempre cómoda y resultona: invocar las voces de los otros.

Así:

«Los animales son amigos tan agradables: no formulan preguntas, no hacen críticas», George Eliot.

«El estudio de las vacas, los cerdos y los pollos puede ayudar a que un actor desarrolle su personaje. Son muchas las cosas que he aprendido de los animales. Una de ellas es que no pueden abuchearme», James Dean.

«Los animales nunca me muerden. Los humanos sí», Marilyn Monroe.23

«Me gustan los cerdos. Los perros nos admiran. Los gatos nos desprecian. Los cerdos, en cambio, nos tratan como a iguales», Winston Churchill.

«Desde una edad muy temprana he renunciado al uso de la carne como alimento, y llegará el tiempo en que los hombres considerarán el asesinato de los animales con la misma mirada que hoy dedican al asesinato de los hombres», Leonardo da Vinci.

«Si los mataderos tuviesen paredes de cristal, todo el mundo sería vegetariano», Linda McCartney.

«El hombre es el más cruel de los animales», Friedrich Nietzsche

«Mi animal favorito es el steak», Fran Lebowitz.

CINCO

Y va siendo hora de cerrar –o de abrir– la jaula de estas páginas. Y el dinosaurio de Augusto Monterroso sigue estando ahí. Y el perro y el caballo y los animales en la infancia de Adolfo Bioy Casares como fundamentales de todas las transfiguraciones y los sueños e invenciones que este escritor imaginará luego.24 Y el Morel de H.G. Wells. Y los «tigrecillos» de Sandokán. Y el insecto de Kafka. Y La Mosca. Y el oso de Faulkner. Y el pez espada de Hemingway. Y el orangután con navaja colgándose por los balcones de la Rue Morgue. Y los pollos que Françoise decapitaba en la cocina de Combray. Y los perros en esas fotos de John Cheever. Y los Animals de Pink Floyd y la «Animal Farm» de The Kinks. Y el pato mecánico en Mason and Dixon de Thomas Pynchon. Y la cabeza de cerdo de El señor de las moscas. Y la Bestia de la Bella. Y el loro atesorado por Long John Silver y el loro en la empuñadura del paraguas de Mary Poppins y el águila Calígula en Las aventuras de Augie March. Y el elefante del Dr. Dolittle y aquel elefante en el cataclísmico final de (birdie-birdie num-num) The Party. Y el Wub y los animales sintéticos y ovejas eléctricas de Philip K. Dick25 y esos tapires a golpear con un hueso cósmico al principio de 2001: A Space Odyssey. Y los perros en la vida y obra de Amy Hempel.26 Y el perro que siempre esperará el retorno de Odiseo. Y los dorados tigres de Borges. Y los daemons en la trilogía de Philip Pullman, y aquel pingüino en The Fight Club de Palahniuk y los Penguin Classic siempre en mis manos, claro. Todos ellos y muchos más se acercan –como otros se acercaron a Buda o a San Francisco– para despedirse al estilo cierre de El show de Porky cantando aquello de «Lástima que terminó…».

Y como despedida, ¿cuál será mi novela animal favorita?

Lo pienso un poco y lo pienso poco y ahí está: Galápagos, de Kurt Vonnegut.

Allí, Vonnegut hace algo increíble, tremendo, sin retorno: allí Vonnegut decide que la mejor forma de evolución del ser humano será la involución. Nuestros cerebros demasiado grandes nos han dado la posibilidad de pensar cada vez más y mejor en lo peor para nosotros. Mal negocio. Nos hemos convertido en animales demasiado peligrosos para nosotros mismos. Así que Vonnegut nos convierte en una especie de focas tontas y felices y tan buenas, gracias a sus cerebros X-Small.

La parte mala del cambio radica, por supuesto, en que esta nueva especie, habitando un paraíso natural y recuperado, ya no tiene la capacidad de imaginar historias de animales sueltos o en cautiverio. Historias para contarse sin barrotes ni carteles que nos ordenen un «Prohibido alimentar a los animales» y nos distraigan del hecho de que los animales fuimos y somos y seremos, siempre, nosotros.

1 De paso y de entrada: ¿qué cuerno eran esos Sea Monkeys que se ofrecían en las revistas de historietas mexicanas de la editorial Novaro? ¿Eran animales, vegetales, minerales? ¿Y cómo era posible que el chileno pajarraco Condorito sedujera sin dificultad a chicas de curvas peligrosas?

2 En uno de sus relatos más conocidos, David Foster Wallace define a los espectadores y concursantes de un show televisivo como «pequeños animales inexpresivos». En una entrevista, apuntó que «si vives solo pero tienes perros, las cosas se vuelven extrañas. Ya sé que no soy la única persona que proyecta sus retorcidas neurosis de tipo parental en sus mascotas o compañeros-animales o lo que sean. Pero las tengo muy fuertes y es un tema de diversión para mis amigos. Primero, tengo esta sensación de que es traumático para mis perros ser dejados a solas por más de un par de horas. Esto no suena tan psicótico como parecería, porque la mayoría de los perros que pasaron por mis casas tuvieron, digamos, infancias difíciles, incluyendo al primer dueño de uno de ellos acabando en la cárcel… pero no es solo eso. El asunto es que me cuesta dejarlos solos por mucho tiempo, y pasada una temporada descubro que necesito uno o más perros a mi alrededor para poder trabajar cómodo y bien».

3 Antes de alcanzar el rigor de las aulas y las fórmulas exactas y la inmensa desilusión y/o error narrativo, prueba incuestionable de la inexistencia de Dios es que el ser humano no haya convivido con los dinosaurios, ¿no?

4 Es más que abundante la presencia de animales en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y hay tantos animales en Shakespeare (desde ese burro humanoide en Sueño de una noche de verano hasta los varios ingredientes que componen el potaje infernal que preparan las brujas en la primera escena de Macbeth). Y, ah, qué sería de todas esas trilogías fantasy sin su buena dosis de rareza zoológica… No recuerdo, sin embargo, muchos animales en Dickens (salvo el maltratado bullterrier Bull’s Eye del infame Bill Sikes en Oliver Twist); pero no hace mucho leí un ensayo de mi amigo Jonathan Lethem donde –con gracia y percepción– propone la relectura de todos los personajes de Dickens como si se tratase de animales. Para Lethem, Dombey and Son es la gran novela protoanimal de Dickens.

5 Intento recordar –y no lo consigo– el título de ese cuento o novela, y el nombre de su autor o autora (¿o era una película?), donde una mujer, de visita en una perrera, descubre que conoce el nombre verdadero de todos los perros allí recluidos. O algo así. ¿Era de Charles Baxter?

6 Hago memoria y en mi infancia hay apenas una tortuga (cuyo nombre no recuerdo), un canario de nombre Escipión, de mi madre (quien muchos años más tarde sí tuvo un gato al que adoró y cuya muerte lloró), y un pececito color naranja al que, para mi fascinación (yo lo miraba fijo pero cuidándome intuitivamente de no caer en la transferencia cortazariana en el acuario del Jardin des Plantes con aquel axolotl), un día comenzaron a crecerle unos pelos blancos, y acabó agonizando, convertido en una especie de bola albina, en los bajos fondos de su pecera. Y «Nevermore!», como graznaba aquel cuervo.

7 Generaciones venideras, lo profetizo, sentirán más o menos lo mismo por el tigre ese de La vida de Pi.

8 Para entonces yo ya era un dedicado consumidor de materiales terroríficos. Y lo animal (tanto en libros como en películas) me alcanzaba y me satisfacía solo en la piel del sufrido y acomplejado licántropo Larry Talbot, con las agallas de la Criatura de la Laguna Negra, durante el ascenso al poder de los simios de El planeta de los simios y con el fatal romanticismo de King-Kong (y esa compulsión cuasi turística de toda criatura gigantesca y radiactiva, fuese Made in USA o Made in Japan, llegando a las ciudades para destruir sus edificios y monumentos más conocidos), así como en las humedades de esa mujer-gusano en La madriguera del gusano blanco, o los horrores ancestrales y tentaculares de Cthulhu y sus amigos en la cosmogonía de H.P. Lovecraft.

9 De paso: jamás soporté a Mickey Mouse (salvo en «El aprendiz de brujo», donde es más Donald que Mickey). Y larga vida al Coyote y al Correcaminos y a la Pantera Rosa.

10 «Si un león pudiese hablar no entenderíamos una palabra de lo que nos dice», dijo Wittgenstein.

11 Aunque pocas veces gocé más que navegando con su versión cretina y amoral, el Steve Sizzou de Wes Anderson/Bill Murray a la caza del tiburón jaguar; y atención: los filmes de Anderson están llenos de animales, serpientes, halcones, ratas, y aquel zorro parlante y epifánico.

12 No existía aún toda esa escuela de documentales mortíferos con osos decapitadores de su adorador o de orcas masticando a sus entrenadores. Tampoco el Jaws de Peter Benchley/Steven Spielberg. Entonces, los animales eran buenos. Y mi madre meditaba escuchando ese disco ecosicodélico del canto de las ballenas y todo eso.

13 En estos días se estrena por aquí, en Barcelona, El último lobo, dirigida por Jean-Jacques Annaud, quien en 1988 había estrenado otra «de animales», El oso. Duda existencial: ¿será de buen padre llevar a mi hijo de ocho años a verla? ¿Sacarlo un poco del terreno efectista y especial donde lo rompen todo los Avengers y los Transformers y Godzilla y kaijus variados? Se lo comento a mi hijo y no parece muy entusiasmado; me pregunta si no tengo ganas de volver a ver «todas las de Alien». Pues eso.

14 Fueron varias salidas con mis compañeros de colegio a ver El paraíso viviente. Y, supongo, alguna otra arreado por los padres progres de algún cumpleañero. Por entonces, estoy seguro, fue cuando leí como antídoto uno de los mejores y más inquietantes relatos con animal jamás escritos. Me lo encontré en la fundamental Antología de la literatura fantástica capturada por Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges y Silvina Ocampo: «Sredni Vashtar», del inglés Hector Hugh Saki Munro. Este autor –creador también del gato parlante Tobermory– ofrece aquí el cuento definitivo de la adoración infantil por una mascota, una especie de hurón elevado a la categoría de deidad fulminante y asesina.

15 Un obsesivo estudioso de Nabokov asegura que el escritor ruso recuerda mal; que se trataba de una foto de un chimpancé del zoológico de Londres sosteniendo un pincel. Y que no pintó barrotes sino líneas. ¿Importa? En absoluto. Más Nabokov, nunca suficiente Nabokov, en otra entrevista, respondiendo a la pregunta de qué nos diferencia de los animales: «Ser conscientes de ser conscientes de ser. En otras palabras, si yo no solo sé que soy sino que, además, sé que lo sé, entonces es que pertenezco a la especie humana. Todo el resto sigue a eso: la gloria del pensamiento, la poesía, una visión del universo. En este sentido, la brecha que separa al mono del hombre es mucho más grande que la que separa a la ameba del mono. La diferencia entre la memoria de un mono y la memoria humana es la misma diferencia que hay entre el signo de ampersand y la biblioteca del British Museum».

16 No olvidar que en esta reescritura de la génesis de Camelot el joven que sería rey es adiestrado por el mago Merlín. Entonces, Arturo es transformado por Merlín en varios animales para que sepa cómo piensan y actúan los otros habitantes de su próximo reino.

17 Ver y leer su tratado falconero The Goshawk.

18 Ejemplo: Mi perra Tulip, de J.R. Ackerley.

19 Los perros en las novelas del terrorista Dean Koontz suelen abarcar los tres roles.

20 Ejemplo: Animal Farm, de George Orwell. O aquel mono de Kafka. O ese perro poeta en el Ulysses de Joyce. O esos perros coloquiales de Cervantes. Todos ellos, lo que John Berger definió como «animales de la mente».

21 Ejemplo: «La dama del perrito», de Antón Chéjov.

22 Lo que en ocasiones produce revanchas y alzamientos. Ver la saga de El planeta de los simios. Y a propósito, sépanlo: digan lo que digan los créditos finales, se ha establecido que durante la filmación de la tolkienística The Hobbit: An Unexpected Journey, de Peter Jackson, veintisiete animales perdieron la vida en Wellington, Nueva Zelandia.

23 No hace mucho se publicó una novela que eran las memorias del perro de Marilyn Monroe. También, otra en la que la tarzanesca mona Cheeta recuerda sus días en Hollywood. En fin… Mejor, oír el Flush de Elizabeth Barrett Browning que Virginia Woolf ladró por escrito.

24 «1918- En el curso de un juego imagino que soy un caballo, como pasto. Alarmada, la familia me administra una medicina. / En una rifa gano un perro que se llama Gabriel. Al otro día no está en casa. Me dicen que fue un sueño. 1919- Mi madre me refiere historias de animales que se alejan de la madriguera, corren peligros y por fin, tras muchas peripecias vuelven a la madriguera y la seguridad. El tema del lugar seguro, o aparentemente seguro, y de los peligros que acechan fuera todavía me atrae». De Autocronología, de Adolfo Bioy Casares.

25 Escribo esto y leo en La Vanguardia un largo artículo sobre la biotecnología y la fabricación de animales artificiales, y el estudio de su «mecánica» como solución a varios problemas de un hombre con el esqueleto cada vez más frágil.

26 Ver Cuentos completos, Seix Barral, 2009.

Más de revista Dossier

1- La caja de Pandora. Por Florencio Ceballos

2- Sandra, orangutana. Por María Sonia Cristoff

3- Doko, el punto de inflexión. Por Richard Sandoval