Sobre por qué uno de los efectos más importantes que tuvo el disco The Wall —de Pink Floyd—, sobre la generación de adolescentes ochenteros, fue la caligrafía.

Hace un año Roger Waters trajo a Chile el espectáculo The Wall Live. Queremos recordar uno de los efectos más importantes que este disco de Pink Floyd, publicado en 1979, tuvo sobre la generación de adolescentes ochenteros: la caligrafía.

Era 1986 y recién despertaba de una larga pubertad para entrar en la adolescencia. Mis cuadernos —como los de muchos otros jóvenes de la época— llegaban casi incólumes a fin de año albergando galimatías algebraicas, perspectivas laterales de planos inclinados, siluetas de membranas celulares y poemas de Neruda copiados del pizarrón. Salir de clases abría a otros sueños y otras aventuras: el kiosko de la esquina, donde apurábamos un pucho mientras contemplábamos a las niñas del colegio de al lado, el pisco Tongoy mezclado con Coca-Cola en cualquier oscura cuneta de alguna calle perdida de Providencia o La Reina, las correrías por Emilia Téllez o “La Tía”, y Bellavista con su centro nuclear: la Casa Constitución.

Fue allí donde vi tres o cuatro veces la película que nos cambió el colegio, el kiosko de la esquina… y la letra: The Wall. Era una cinta VHS que se llegó a rayar de tanto reproducirse. Semana tras semana, año tras año, el calendario mensual de la Casa Constitución —un lugar donde se veían grabaciones de grupos underground y se podían fumar pitos sin problemas— programaba a Pink Floyd en el video de Alan Parker. Literalmente nos volaba la cabeza. Había algo en esa película, en la manera como se sucedían las canciones, en las animaciones de Gerald Scarfe, en la visión de la vida, la locura y la muerte, pero por sobre todo en el mensaje de «We don’t need no education» que llegaba a lo más profundo de nuestro ser.

Entonces nos hicimos del cassette, luego del vinilo, luego del video. Copiábamos la grabación una y otra vez, sobre cintas vírgenes de 90 minutos (C-90), cuidando de poner los títulos de las canciones con la misma tipografía en que estaban escritas las lyrics del álbum. Se las pasábamos a los amigos con orgullo, como diciendo, «escribo como Pink» (el personaje de la película).

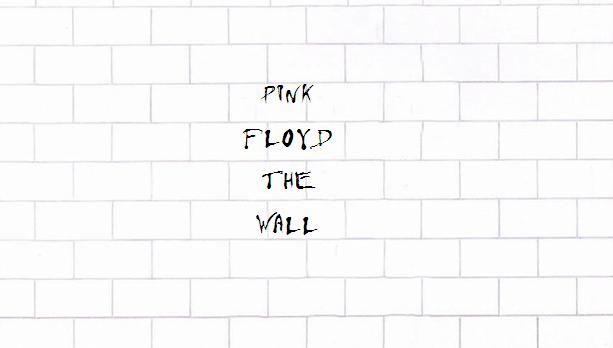

Luego no bastaba con eso: ocupábamos el cuadriculado del cuaderno de matemáticas para dibujar los ladrillos de la pared y tatuábamos en tinta azul (o negra), encima de él, el título de la portada. De a poco fuimos cambiando sutilmente la caligrafía infantil por esta caligrafía adolescente, en la toma de apuntes de clase, en los papelitos que circulábamos dentro de la sala, y finalmente hasta en las pruebas.

Había un ejercicio extraño, siniestro, contracultural si se quiere en escribir como Pink. En solo meses habíamos transitado desde el “ductus” de letra ligada, a estas irregulares formas que escondían la angustia y la fragilidad de la vida contemporánea, como lo ilustra la siguiente imagen.

Escribir como Pink significaba desandar el camino, era volver a los orígenes, era desarticular la base misma de la educación que nos habían dado. Sí, es obvio que estoy exagerando. Pero detengámonos un momento. Pensemos. La escritura, la letra manuscrita es uno de los objetivos iniciales y fundamentales de todo el sistema escolar contemporáneo. Mediante ella se ingresa a la fase de escolaridad propiamente tal. La letra redondita de los cuadernos de caligrafía, igual de un alumno a otro, por los que las misses ponen estrellitas y felicitan a los padres, son un símbolo de la uniformización del sistema: todo ordenado, todo armónico, sin disrupciones, sin espacio para el temor ni el temblor. Pero carece de identidad. Con ella no nos podemos individualizar. ¿Exagero? Piense en sus bandas musicales favoritas. ¿Tienen una tipografía asociada? ¿No está la letra Beatles, la letra Metallica, la letra Quilapayún?

Saber dibujar, conocer el ductus, la tipografía, de las carátulas y los cuadernillos de las bandas favoritas era mucho más que andar con una polera comprada en Rock Shop: era realmente true. Recuerdo el caso de un alumno, glamero como pocos, que hace un par de años fue a un recital de RATT portando una chaqueta de jeans que en su espalda tenía dibujado el nombre del grupo con lápiz bic. El vocalista lo llamó al escenario, le pidió prestada la mezclilla, y cantó el resto del recital con ella. Ese era un gesto de fan, de algo más que un fan. Era ser parte de una ética. De una estética.

Teal Trigg, un diseñador que hace clases de en el London College of Communication. ha pasado años tratando de explicar el fenómeno de las tipografías en la música y su relación con el teen spirit. Su principal hallazgo ha sido lo que denomina typo-anarchy; la idea de que la tipografía musical, en especial la de la cultura punk, es una forma de anarquismo. Se esconden en el gesto de crear una tipografía adecuada para transmitir el mensaje, la identidad, la presentación de sí mismo (à la Ervin Goffman) y la construcción de un colectivo.

Por supuesto que nosotros quizá no entendíamos mucho de esto cuando imitábamos la Floydian. Mal que mal, era solo una choreza juvenil, similar a rajar los pantalones o andar en skate. Pero, con toda la distancia de las culturas (Londres siempre estuvo tan lejos), había allí un proceso de Do it Yourself (DIY) honesto en toda su ingenuidad.

Trigg (2006,77-78, “Scissors and Glue: Punk Fanzines and the Creation of a DIY Aesthetic”) sostiene, respecto de los fanzines punk que:

«A pesar de un conjunto emergente de ‘convenciones’ punk, que incluían el formato A4 corcheteado, el diseño de página, los valores de producción de la fotocopiadora y la mezcla de elementos tipográficos mediante cut-n-paste, así como las letras escritas a mano y máquina, cada fanzine mantiene su enfoque individualizado propio. Las técnicas de bricolaje alientan a que esto ocurra».

Claro. Trigg habla de fanzines punk. Hechos con tijeras y goma de pegar, con letras recortadas como cuando se compone un mensaje anónimo. Realmente algo bien distinto, aunque en la misma época y en el mismo contexto, de The Wall.

Y es aquí donde saltamos al presente y a la revisión del pasado.

La Floydian podía darnos identidad, pero era una identidad tan uniforme como la moledora de carne de la escena más recordada de la película. La letra no era auténtica, era una espectacularización, un simulacro. No era la caligrafía de Pink, era una caligrafía diseñada para que pareciera auténtica sin serlo. No nos dábamos cuenta, pero al reproducirla una y mil veces nos convertíamos en aquello mismo contra lo que The Wall luchaba: otro ladrillo —igual a otros centenares de ladrillos— en la pared.

No importa. Ha transcurrido un cuarto de siglo y todavía —al menos en mi caso— mi letra manuscrita es, con ligeras variaciones, la que aprendí a dibujar con Pink Floyd.