Yuri Slezkine ha escrito una amplia y vertiginosa historia de un bloque de viviendas de Moscú, que fue el hogar de la élite soviética. Su objetivo era capturar el ascenso y la caída del bolchevismo: “un lugar donde los revolucionarios volvían a casa y donde fue a morir la revolución”. Lo comenta el escritor inglés Owen Hatherley, quien ha escrito largamente sobre las relaciones entre arquitectura y política en Inglaterra y también en la Unión Soviética.

Por Owen Hatherley.

Traducción: Patricio Tapia

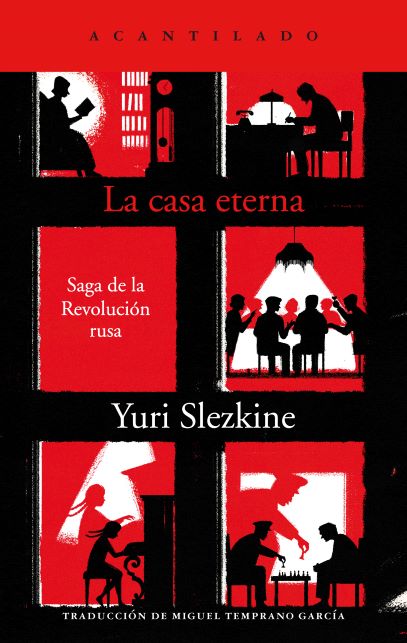

Es raro encontrarse con una obra de historia que de manera tan obvia quiere ser una obra maestra literaria. De una extensión aproximada a la de Guerra y paz, La casa eterna (Acantilado, 2021, 1632 pp.) tiene como objetivo capturar el ascenso y la caída del bolchevismo a través de un edificio y sus residentes, mediante un estudio de escatología: la creación de un culto apocalíptico, su inesperado éxito y su igualmente inesperado fracaso. Es un libro vertiginoso, un salón de espejos, panorámico y extraño, tan desconcertantemente esotérico y apasionantemente fervoroso como las doctrinas que describe. Es cuestionable si tiene éxito en lo que intenta hacer —esencialmente, escribir una historia totalmente nueva de la Revolución Rusa, formada en el molde de una rebosante novela histórica—. Es indiscutible que no hay nada parecido.

Deberíamos comenzar donde el autor no lo hace, con el edificio. Slezkine es mejor conocido por los no especialistas por su The Jewish Century, una vívida historia revisionista que colocaba a la Unión Soviética en el corazón de la experiencia judía del siglo XX, pero en la academia podría ser más conocido por su ensayo The URSS as a Communal Apartament, un estudio fundamental del multinacionalismo soviético a través de la metáfora espacial / arquitectónica de un departamento “kommunalka”, lleno de gente y apenas subdividido. La Casa del Gobierno era otro, más grande, bloque de departamentos, terminado en 1931, “un lugar donde los revolucionarios volvían a casa y donde fue a morir la revolución”. Fue diseñado a finales de la década de 1920 por el arquitecto Boris Iofán para la élite soviética. Sus inquilinos fueron diezmados en la Gran Purga, lo que llevó al sobrenombre posterior de “Casa de la Detención Preliminar”.

Eso es, de manera simple, de qué trata La casa eterna. Quizá más importante sea la visión central de Slezkine del bolchevismo como un culto milenarista, una noción que fue un pilar de la guerra fría. Su idea de lo que es o fue el marxismo es cómicamente inadecuada, basada en la obra temprana de Marx sobre Hegel y la “cuestión judía”, aunque el libro que sus habitantes inquilinos siempre están leyendo, o mejor dicho, no logran leer, es Das Kapital. Los bolcheviques aquí no son contemporáneos de, digamos, Rosa Luxemburg o James Maxton, sino sucesores de los anabaptistas del siglo XVI, quienes “prohibieron todos los libros excepto la Biblia, destruyeron altares y esculturas, rebautizaron calles y días de la semana (y nombraron su ciudad, la Nueva Jerusalén), prohibieron la monogamia y la propiedad privada, racionaron la comida y la ropa, obligaron a las comidas comunales”. Lo que hace interesante la versión de Slezkine de esta canosa idea es la falta de moralismo y una alucinante perspectiva majestuosa que alinea el bolchevismo con el cristianismo, el islam y “la Mancomunidad de Massachusetts”.

El sitio de la Casa es igualmente crucial: un área de poca altura, no planificada, del centro de Moscú conocida como “el Pantano”. Hacia 1905, el Pantano tenía una central eléctrica y fábricas junto a sus mercados callejeros y embarradas, frecuentemente inundadas, calles. En ese año, “el imperio estaba plagado de profetas, adivinos y predicadores itinerantes. Todos parecían creer que el mundo estaba enfermo y que no duraría mucho más”.

En 1917, los trabajadores del Pantano eran, señala Slezkine, sólidamente pro bolcheviques; sin embargo, continuaba la necesidad de luchar contra la pequeña burguesía. Su Nueva Jerusalén sería limpia, racional, hecha a máquina. Slezkine trata esto como patológico, aunque parece una respuesta bastante poco controvertida a las realidades de Rusia a principios del siglo XX: tratar de evitar que los hombres golpeen a sus esposas y defequen en la calle no es introducir un culto apocalíptico. Pero cuando el argumento central se vuelve tedioso, hay digresiones sobre, para tomar una muestra aleatoria, nudismo revolucionario, arquitectura monumental y modernista, Don Quijote y la guerra civil española, la novela realista socialista, escándalos de abusos en los Estados Unidos de la década de 1990, Ibsen…

El edificio mismo fue el resultado del cambio del bolchevismo desde la ansiosa expectativa de una revolución global a la construcción del estado “agustiniano”. Como señala acertadamente Slezkine, en diseño estaba (y está) más cerca del edifico Dakota en Nueva York (o el edificio Dolphin Square en Londres) que de las comunas utópicas del constructivismo, con departamentos familiares conectados a abundantes instalaciones comunitarias: cine, club, piscina, teatro, restaurante. Con el cambio de la década de 1930, los inquilinos de élite intentaron drenar más pantanos, con la deskulakización, la colectivización y la creación del Gulag. Con el metro de Moscú, bajo la dirección del inquilino Nikita Jrushchov, incluso llevaron la opulencia y la gloria de la Nueva Jerusalén hasta la ciénaga y la arcilla.

Durante las horribles hambrunas que llevaron a Ucrania y Kazajstán, los inquilinos se mostraron públicamente decididos a perseguir a los “saboteadores”. En privado, sin embargo, intentaron desesperadamente convencer al verdadero primer rango del poder —tipos como Stalin, Mólotov y Kaganóvich, residentes en el Kremlin de enfrente— para que enviaran ayuda. Esta brecha entre los hechos y el pensamiento se recordaría cuando se produjo la Gran Purga en 1937. Aquí, La casa eterna se vuelve casi insoportablemente desgarradora en algunas historias, que se pueden ejemplificar en dos. Una, cuando Slezkine cita reportes desde una hambienta Kazajstán, administrada por el residente de la Casa Filipp Goloshchekin, donde vislumbramos una aldea vacía, de la cual escapa “una especie de pequeña criatura… su pelo largo se había congelado en carámbanos ensangrentados que sobresalían en todos los ángulos… sus dientes estaban al descubierto y su boca goteaba de espuma roja”. Luego desapareció, tan rápido como emergió.

La otra se cuenta a través de las cartas auto-despreciativas de la vieja bolchevique Tatiana Miagkova. Lanzada a un régimen de aislamiento por simpatías opositoras, cuando también arrestan a su esposo, ella le escribe a su hija que un campo de concentración no es del todo malo, ya que “significa trabajar y por lo tanto participar en la vida de nuestro país. No hay lugar para la desesperanza en nuestro muy duro sistema”.

¿Se mantiene firme la construcción de Slezkine sobre el pantano de la historia soviética? No completamente. Un problema crucial es aislar la Casa y sus inquilinos de los eventos que los rodean. Cuando Slezkine encuentra a Lenin, en 1918, citando la predicción de Engels de hacía décadas de que el capitalismo produciría “una guerra mundial de una magnitud y violencia nunca soñadas”, él ve a un líder de una secta delirante proclamando una profecía confirmada, en lugar de un político citando una predicción notablemente precisa del estado de Europa en ese año. La ola revolucionaria de posguerra de 1918-19, o el ascenso del fascismo y la Gran Depresión, se tratan esencialmente como invenciones hechas por las imaginaciones apocalípticas de los bolcheviques. Los muchos comunistas no soviéticos que pasaron por la Casa son ignorados, como lo es el Komintern, o el comunismo fuera de Rusia.

Esa omisión no es accidental. En una descartable nota final, Slezkine sostiene que el bolchevismo sólo perduró donde se convirtió en un movimiento de liberación nacional —como en China, Cuba y Vietnam— algo que los habitantes cosmopolitas, letones, judíos, georgianos, ucranianos y polacos de la Casa de Gobierno nunca pudieron tolerar por completo, aunque los inquilinos supervivientes jugarían con el nacionalismo ruso en los últimos años de Stalin. Por último, Slezkine atribuye el fracaso de la URSS a resistir una negativa a romper la familia. “El problema con el bolchevismo es que no era lo suficientemente totalitario”. Es una conclusión enloquecedora, perversa y exasperantemente parcial, pero en el contexto de La casa eterna tiene perfecto sentido: después de estar atrapado en esta estructura laberíntica, aterradora y fascinante durante 1.600 páginas, lo paradójico se vuelve lógico.

Artículo aparecido en The Guardian 15-12-2017.