Neruda siempre ha sido y será una fuente inagotable para aquellos que, sean cuales sean los fines que los impulsan, quieren ver sus nombres en la portada de un libro.

A comienzos de 1970 –por descontado, no puedo acordarme de la fecha exacta- la campaña presidencial ardía, pero por algún motivo, ni Adriana, una novia muy vivaracha y audaz que tuve, ni yo, estábamos en ese momento realizando propaganda. Y por algún otro motivo que tampoco tengo claro, no teníamos nada que hacer en el tórrido verano santiaguino. Era la tercera vez que Salvador Allende se presentaba como candidato a la Presidencia de la República, de modo que, para tranquilizarnos ante nuestra inactividad, nos decíamos: la tercera es la vencida. Y así fue, aunque ésa es otra historia.

El hecho es que la mejor amiga de Adriana, a quien llamaré Maricarmen, oficiaba de secretaria de Pablo Neruda a tiempo completo en su casa de Isla Negra. El Partido Comunista (PC) proporcionaba regularmente amanuenses calificadas al poeta, siempre que reunieran algunos requisitos sine qua non: tenían que ser muy preparadas, debían poseer estudios universitarios y, de más está decirlo, ser militantes activas, probadas, incondicionales de esa colectividad. No podría decir si Maricarmen cumplía cabalmente con tales exigencias; no obstante, tanto tiempo después, tengo la impresión de que ella llenaba con creces las dos primeras, mientras que su participación en el PC pudo haber sido de carácter un tanto romántico. Esto es una mera conjetura, ya que tanto a Adriana como a Maricarmen les perdí la pista inmediatamente después del golpe militar, por lo que, a lo mejor, ambas eran rabanitas furiosas, revolucionarias febriles, marxistas-leninistas de tomo y lomo, miembros activas del PC, izquierdistas de salón o vaya uno a saber qué.

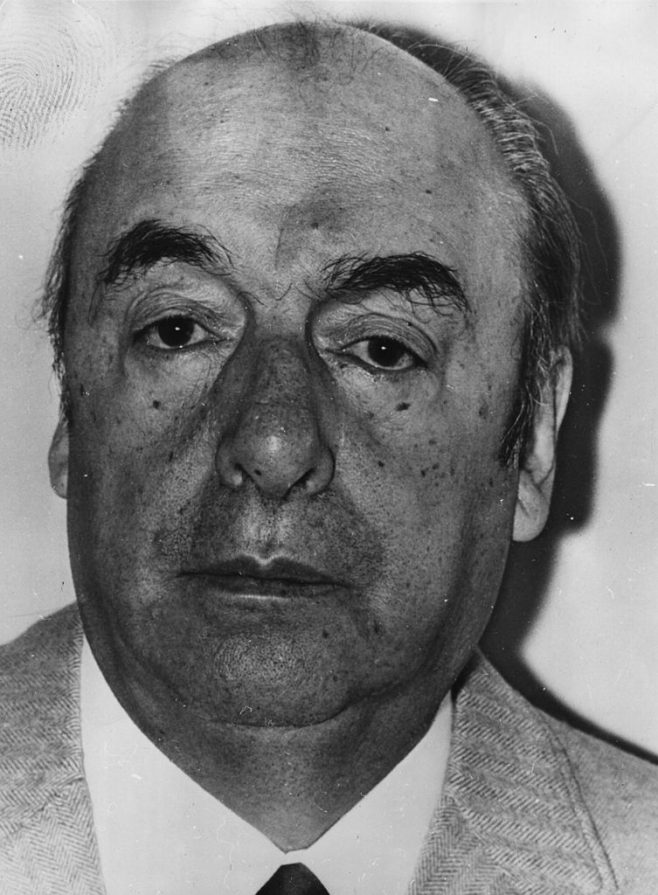

Fuere lo que fuese, un buen día Maricarmen llamó a Adriana y la invitó a pasar un fin de semana con el poeta más grande del siglo XX (no es el juicio mío, sino, entre otros, el de Harold Bloom y Gabriel García Márquez). La invitación incluía a un acompañante, o sea, yo. Al comienzo, la idea me atemorizó, debido a que, aparte de la admiración sin límites que profesaba al artista, sentía por él una especie de temor reverencial. Estaba muy, muy equivocado, ya que, como lo diré a continuación, Neruda era el hombre más asequible que pudiera imaginarse.

El gran crítico de teatro y arte Hans Ehman dijo una vez que los chilenos no nos dábamos cuenta de la suerte que teníamos al contar con un genio de la lírica tan sociable: daba entrevistas a quien se lo pidiera, se presentaba en recitales en cualquier parte del país, desde los más conspicuos –el Teatro Municipal, la Universidad de Chile- a los más modestos –un local del PC en Melipilla, un centro de alumnos- e incluso era capaz de entregar excepcionales ciclos de lectura a petición de una facultad humanística en Valdivia. Yo era muy consciente de esta generosidad: en la época en que fui alumno de los últimos cursos de la enseñanza media y luego en la Escuela de Derecho, había asistido en incontables oportunidades a estos actos en los que, con su inconfundible voz gangosa, Neruda leía sus poemas ante enfervorizadas audiencias. Y casi siempre lo hacía acompañado de su mujer, Matilde Urrutia, quien, además, solía cantar algunos versos de su esposo, musicalizados por ella misma y punteados mediante una guitarra que tan bien sabía tocar.

Mis aprensiones eran completamente injustificadas y así me lo hizo saber Adriana, quien me pescó del cogote y enrumbamos en su destartalada citroneta hasta la casa de Pablo y Matilde. Bueno, le dije, muy distinto es estar en un teatro que convivir en la intimidad de este coloso; como en esos tiempos a Adriana le daba lo mismo estar en el Palacio de Buckingham o en la calle Carrascal, mis remilgos le parecieron ridículos. Desde luego, tenía toda la razón, puesto que, como me di cuenta enseguida, Neruda se comportó como una persona común y corriente, haciendo gala, eso sí, de su legendaria hospitalidad.

Del viaje de ida nada recuerdo, aun cuando sí puedo rememorar el de regreso a Santiago, porque fui presa de un éxtasis que todavía me dura. Al llegar, nos abrió la puerta el mismísimo Neruda y sin que mediaran las presentaciones, empecé recitándole: Con mi razón apenas, con mis dedos,/con lentas aguas lentas inundadas,/caigo al imperio de los nomeolvides,/a una tenaz atmósfera de luto/a una olvidada sala decaída,/a un racimo de tréboles amargos. De inmediato, él me replicó: mire, jovencito, lo único que le pido es que no me venga a declamar esas latas. Una cosa es que la gente me lea y otra que me salga con este domingo siete. Me sentí podrido, creo que me ruboricé hasta las uñas, empecé a tartamudear y al notarlo, palmotéandome la espalda, el poeta me expresó que si yo quería explayarme con poesías, que le largara textos de Rimbaud, Verlaine o Nerval. Así que pasamos al interior, donde nos esperaban solo Maricarmen y Matilde, lo que me sorprendió, pues estaba seguro de que habría otros invitados. Por lo tanto, recuerdo que pensé, íbamos a tener a Neruda exclusivamente para nosotros. A Maricarmen le dimos un abrazo, en tanto Matilde nos regaló un escueto beso en la mejilla. Era muy hermosa, poseía un impecable gusto para vestirse y arreglarse, se comportaba en forma natural, por más que se notaba que era ella la que mandaba, tanto en el orden doméstico, como en la administración, o quizá debería decir el manejo de Neruda.

Con él poco conversamos y con Matilde apenas nos pelamos los dientes. De poesía, ni hablar: ¿qué podían aportarle dos muchachos que, claro, era evidente que leían, bien que jamás iban a estar a las alturas de Guillén, Éluard, Aragon, Alberti y otras luminarias que fueron sus cercanos? Sí que le interesaba sobremanera la política contingente y lo que pensaran tres jóvenes que, a su juicio, un juicio por cierto desmesurado, representaban el futuro de Chile (digo “un juicio desmesurado” puesto que ni Maricarmen, ni Adriana ni yo nunca tuvimos futuro). En realidad, los intereses de Neruda eran tantos, tan infinitos, que resulta pueril referirse siquiera a ellos. Como sea, nos habló de cine, de teatro, de música clásica –el rock y los ritmos afines se hallaban prohibidos-, de algunos países y no me acuerdo de cuántos temas más; lo hizo, claro está, por pocos minutos, los pocos minutos en que Matilde le permitía departir con nosotros. En honor a la verdad, también nos escuchó, en especial cuando hacíamos referencias a escritores y escritoras chilenos de la época, sobre los cuales se cuidó mucho de emitir opiniones (por lo demás, las sabíamos de sobra, fundamento más que suficiente para callarnos cuando había que callar). Nos mostró la casa –que entonces a mí no me gustó nada-, nos contó algunos chascarros, se explayó con moderación en torno a ciertas ciudades donde había vivido. Inevitablemente, medio siglo después, no logro evocar la sustancia de nuestros diálogos y lo primero que se me viene a la cabeza cuando pienso en ese par de días es el hombre, amable, distendido, a ratos dicharachero, a ratos meditabundo y silencioso, quien, pese al escaso efecto que le produjimos, se preocupó de detalles tales como la comida, las bebidas –nada alcohólico para nosotros, excepto el vino en la mesa-, el alojamiento y otros menesteres cotidianos, de manera que, tanto Adriana como yo, quedábamos conmovidos y al borde de las lágrimas frente a tanta gentileza, tanto afecto espontáneo por dos mocosos que apenas eran amigos de su secretaria temporal. Cuando nos tomó del brazo para dar un paseo por la playa, estuvimos a punto de echarnos a llorar.

Neruda escribía a mano y la función de Maricarmen consistía en mecanografiar todo lo que el bardo garrapateaba en hojas en blanco, de distintos colores y con distintos tipos de tinta. La obra y la figura de Pablo Neruda han ocupado a tantos, tantísimos especialistas, que han compuesto tan infinita cantidad de volúmenes relacionados con todo lo que él hacía o dejaba de hacer, originando la nerudología, la neruditis, la nerudopatía y otras psicopatías, hasta el punto en que ahora parece irrealizable un censo, por mínimo que fuese, acerca de determinados aspectos de la creación nerudiana. Pero, por más que en esos tiempos el poeta ya se perfilaba como un gigante de las letras, nosotros no teníamos cómo saber lo que vendría más adelante. Nos bastaba y nos sobraba estar con él; en consecuencia, mirábamos con envidia a Maricarmen, mientras ella se esforzaba por descifrar la caligrafía del vate. Sin embargo, para nuestra amiga, este era un trabajo que le había impuesto el PC, tal como podrían haberle pedido que redactara un comunicado, editara artículos para El Siglo o examinara las pruebas de un ejemplar publicado por Horizonte, la impresora de esa organización. Por consiguiente, no tenía la más mínima conciencia de la importancia de su tarea. No sé si, de estar viva, hoy por hoy pensaría lo mismo; con todo, tiendo a pensar que la gente que no se da importancia mantiene ese rasgo de personalidad hasta el fin de sus días. Así que, colaborar con Neruda debe haber sido para ella igual que ocuparse de una guardería infantil.

Aun así, nos advirtió anticipadamente de un aspecto del carácter de Matilde con el que había que andarse con cuidado: los celos. Matilde era enfermizamente celosa de todas las mujeres que andaban cerca de su marido. Y si se trataba de mujeres jóvenes y atractivas, tanto peor. En el caso de Maricarmen, no había problemas, debido a que antes se había puesto a disposición de Neruda y esta era la segunda o tercera oportunidad en que lo hacía. Con respecto a Adriana, no vi absolutamente ningún indicio, digamos amoroso, libidinoso o demasiado cariñoso por parte del poeta, de forma que me dije que se trataba de típicas copuchas del sexo femenino. A juzgar por las toneladas de historias que se han escrito sobre la presunta erotomanía del vate, quizá yo estaba equivocado. Fuere como fuese, tiendo a pensar que en todo ello hay mucha exageración, deseos de publicar rumores o, lisa y llanamente, ganas de llamar la atención. En ese sentido, Neruda siempre ha sido y será una fuente inagotable para aquellos que, sean cuales sean los fines que los impulsan, quieren ver sus nombres en la portada de un libro.

Lo que sí resultó asombroso en grado sumo para Adriana y para mí, fue el papel de cancerbero que Matilde había asumido alrededor de Neruda. Es la hora de la siesta de Pablo, a Pablo le toca escribir, hay que dejar tranquilo a Pablo por esto, lo otro y lo de más allá, eran dictámenes que había que cumplir al pie de la letra, so pena de incurrir en el malestar o el enojo de la comandante. Como yo nunca había conocido al espécimen llamado “mujer de escritor”, todo esto me producía estupefacción. A pesar de los pesares, Neruda se confesaba flojo por naturaleza, especialmente a lo largo de su fase madura. Mucho, muchísimo tiempo después, he llegado a la conclusión de que, si no hubiera sido por Matilde Urrutia, gran parte del legado nerudiano jamás habría visto la luz del día. ¿Qué tiene de malo, entonces, que ella hubiese sido un tanto dominante, un tanto obsesiva en relación con la obra de su compañero?

Podría estar años escribiendo sobre ese fin de semana con Neruda, pero como suele suceder, como suele sucederme, empezaría a inventar, a fabular, a pasarme películas. A estas alturas, no sé si aquellos días que estuve con él fueron realmente significativos o quedaron en el nebuloso territorio de las anécdotas. Lo único que puedo afirmar categóricamente es que, para mí y para Adriana, se trató de una jornada inolvidable.

En 1971 le dieron el Premio Nobel de Literatura y en 1972 fue ovacionado en el Estadio Nacional. Por descontado, yo estaba entre los asistentes, bien que en aquella ocasión me hallara lejos, lejísimos de su persona. Hubiese deseado abrazarlo, felicitarlo, celebrarlo, lo que obviamente era impracticable desde la galería. Bueno, me dije, tuviste la suerte de ser su huésped, aunque ello se debió a una pura casualidad. Y yo no creo en las casualidades, aun cuando sí pienso que la vida está hecha de casualidades.